● आमतौर पर यह ज्ञात नहीं है कि स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व और संगठन चार महान साधू योगियों द्वारा किया गया था।

● 1857 की स्वतंत्रता संग्राम के मुख्य आयोजक चार योगी संन्यासी थे।

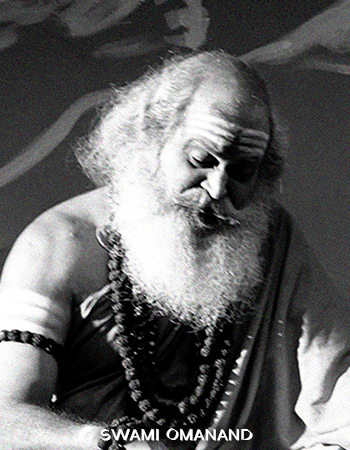

● प्रथम: हिमालय के स्वामी ओमानंद, जो 1857 में 162 वर्ष के थे।

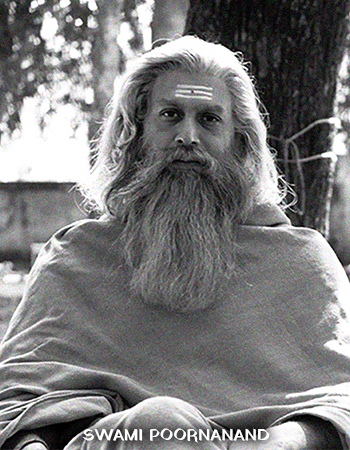

● द्वितीय: स्वामी ओमानंद के शिष्य स्वामी पूर्णानन्द, जो कनखल (हरिद्वार, उत्तर प्रदेश) से थे और उस समय 100 वर्ष के थे।

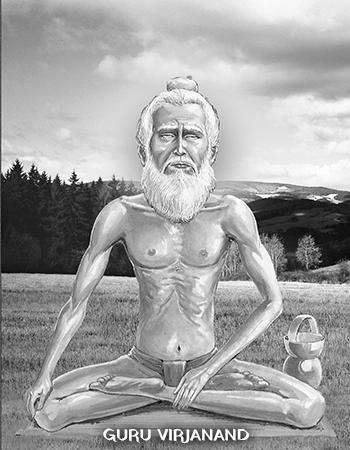

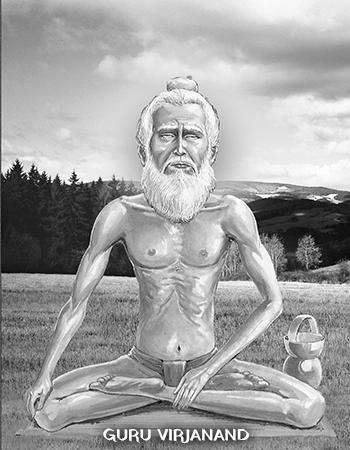

● तीसरे थे: पूर्णानन्द के शिष्य स्वामी विरजानंद, जो उस समय 79 वर्ष के थे।

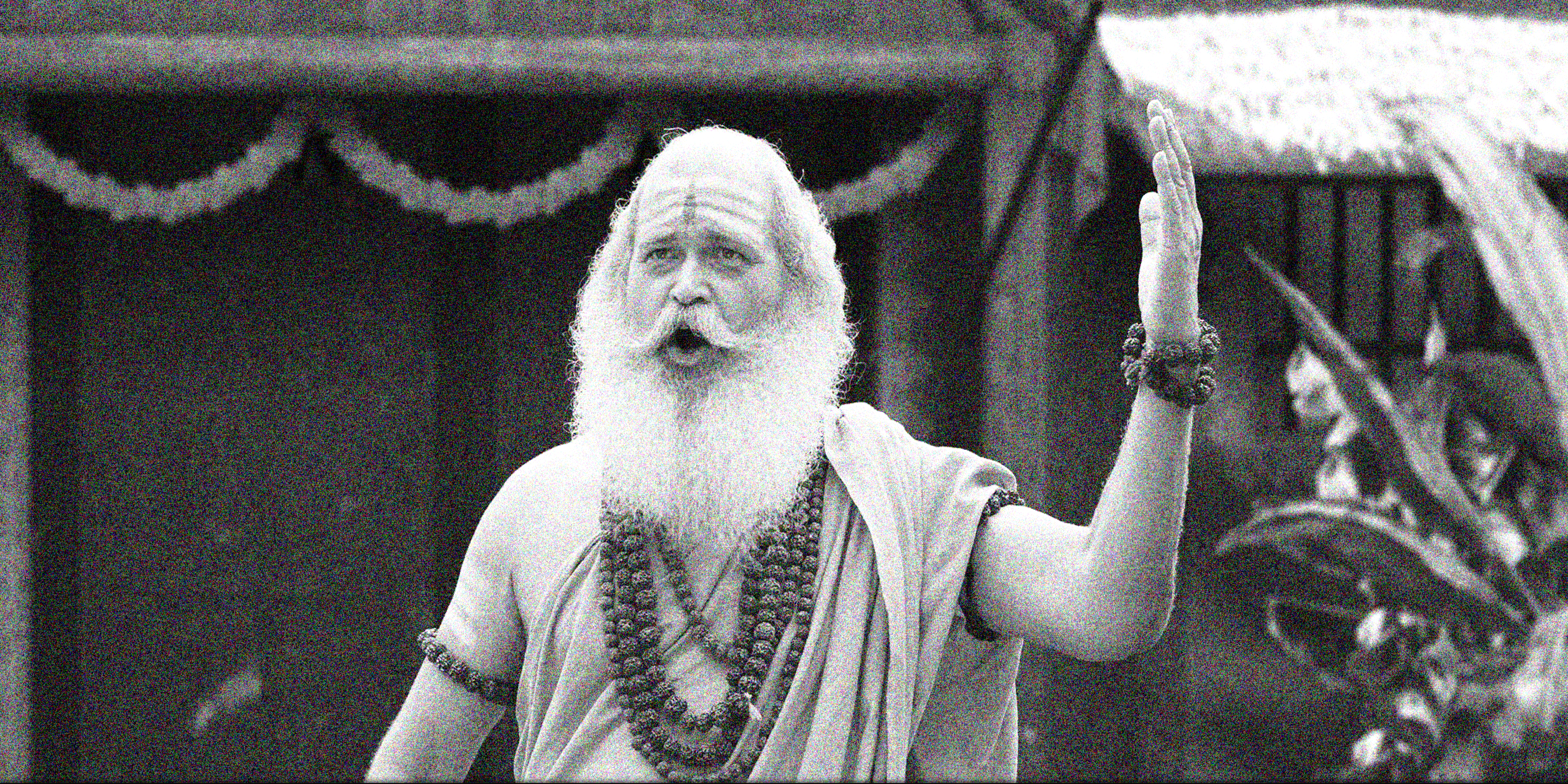

● चौथे थे: स्वामी विरजानंद के शिष्य स्वामी दयानंद सरस्वती, जिनकी आयु उस समय 33 वर्ष थी। स्वामी दयानंद आर्य समाज आंदोलन के संस्थापक थे।

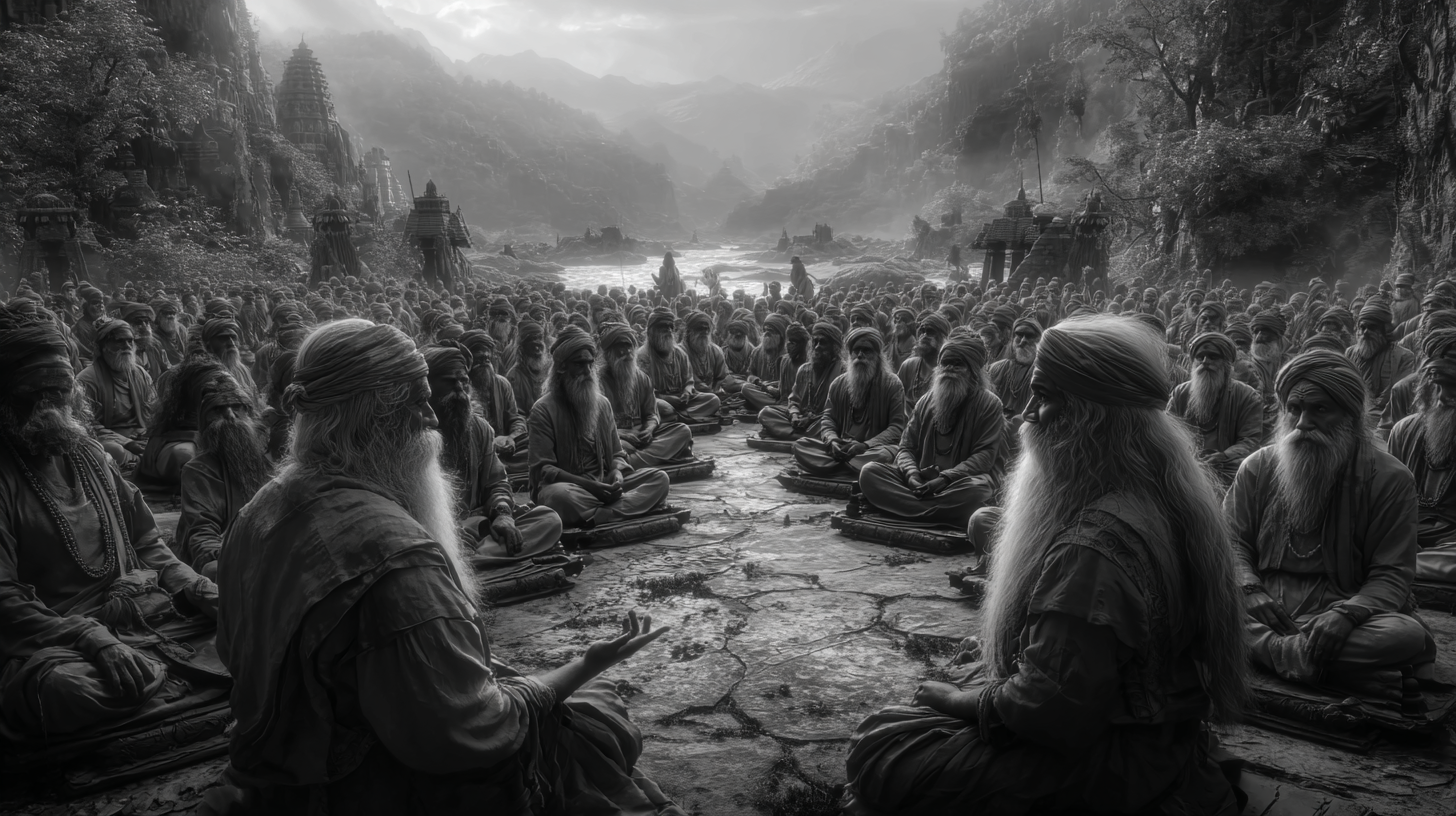

● इन चार महान विभूतियों ने अपने उपदेशों के माध्यम से लगभग 2000 साधू-संतों को संगठित किया, ताकि देश की स्वतंत्रता का संदेश फैलाया जा सके। इस समूह में हिंदू-मुस्लिम दोनों धर्मों के संत शामिल थे, साथ ही सभी मठों के प्रतिनिधि भी थे। इन साधुओं ने देशी सैनिकों की छावनियों और क्रांतिकारियों के बीच ब्रिटिश विरोधी संदेश फैलाया, विशेष रूप से उन तीर्थ यात्राओं और मेलों में जो गंगा नदी, हरिद्वार, गढ़मुक्तेश्वर, मथुरा आदि स्थानों पर आयोजित होते थे। वे गुप्तचर (सीक्रेट एजेंट्स) के रूप में भी कार्य करते थे और ब्रिटिश गतिविधियों की जानकारी एकत्र कर अपने साधू संगठन तक पहुँचाते थे।

● उस समय स्वामी ओमानंद की आयु 160 वर्ष थी। उन्होंने स्वामी पूर्णानन्द और अन्य साधुओं के साथ मिलकर आंदोलन के लिए दो प्रतीकों का चयन किया - एक "कमल का फूल" और दूसरा "रोटी" या "चपाती"।

● कमल का फूल उन सभी सेना इकाइयों में भेजा जाता था जिन्होंने क्रांति का समर्थन करने का निर्णय लिया था। एक सैनिक उसे अगली इकाई को देता और यह प्रक्रिया आगे बढ़ती रहती। इसका अर्थ होता कि उस पूरी इकाई के सैनिक क्रांति में भाग लेने के लिए तैयार हैं। इस प्रकार पेशावर से लेकर बैरकपुर (कलकत्ता) तक हजारों कमल के फूल सेना की इकाइयों में भेजे गए।

● दूसरा प्रतीक - रोटी - एक गाँव से दूसरे गाँव भेजी जाती थी। इसका अर्थ होता था कि पूरा गाँव युद्ध में सहयोग करने के लिए तैयार है। कुछ महीनों में रोटी लाखों गाँवों में पहुँच चुकी थी।

● महासभा में स्वामी ओमानंद ने कहा, “अपनी आत्म-सम्मान को ऊँचा रखें। ईश्वर पर विश्वास रखें। अपने देश के हर नागरिक को भाई या बहन मानें, और स्वतंत्रता के लिए तैयार हो जाएँ।”

● इस महासभा में निम्नलिखित लोग भी उपस्थित थे: फ़िरोज़ शाह (आखिरी मुग़ल सम्राट बहादुर शाह के पुत्र), बाला साहिब मराठा, रंगू बाबू, मौलाना अज़ीमुल्ला, रमजान बेग, नाना साहेब पेशवा आदि।

● महासभा में लगभग 1500 लोग शामिल थे। प्रत्येक जाति (समुदाय) से 50 वर्ष से अधिक आयु की 15 महिलाएँ उपस्थित थीं।

● नाना साहेब पेशवा और राजकुमार फ़िरोज़ शाह ने साधु संगठन को 5000 रुपये का दान दिया।

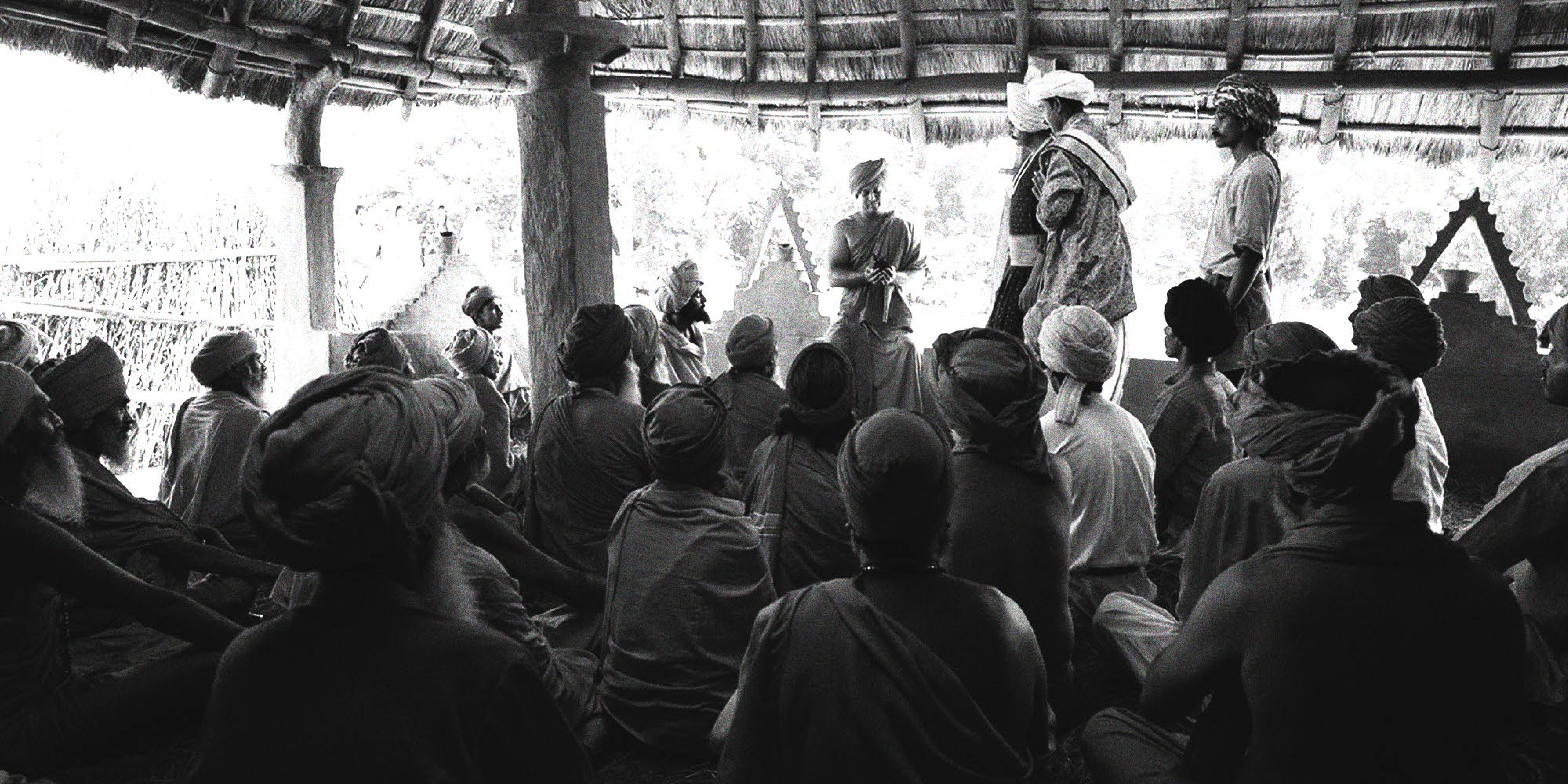

● 5 अक्टूबर 1855 को गढ़ गंगा मेले में एक महासभा का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता स्वामी पूर्णानन्द ने की। उपाध्यक्ष साईं फखरु-उद-दीन थे, जिन्हें दिल्ली दरबार में अत्यधिक सम्मान प्राप्त था। इस सभा में लगभग 2,500 लोग उपस्थित थे। इस अवसर पर ब्रिटिश शासन के विरुद्ध धार्मिक और राजनीतिक दोनों आधारों पर कई भाषण दिए गए।

● स्वामी पूर्णानन्द के भाषण का संक्षिप्त सार इस प्रकार है:-

● “राष्ट्र को कभी भी विदेशियों के हाथों या उनकी मर्जी पर न छोड़ें। वे राजा या शासक नहीं हैं, बल्कि डाकू और लुटेरे हैं, और वे केवल भौतिक संपत्ति की पूजा करते हैं। वे समाज के हर सदस्य के दुश्मन हैं; वे तुम्हारा खून पीएंगे और तुम्हारा मांस खाएँगे। उनसे सावधान रहो, नहीं तो वे तुम्हारी नस्ल को समाप्त कर देंगे और हमारे देश पर अधिकार कर लेंगे। उन्हें हमारी भूमि से बाहर खदेड़ देना चाहिए।”

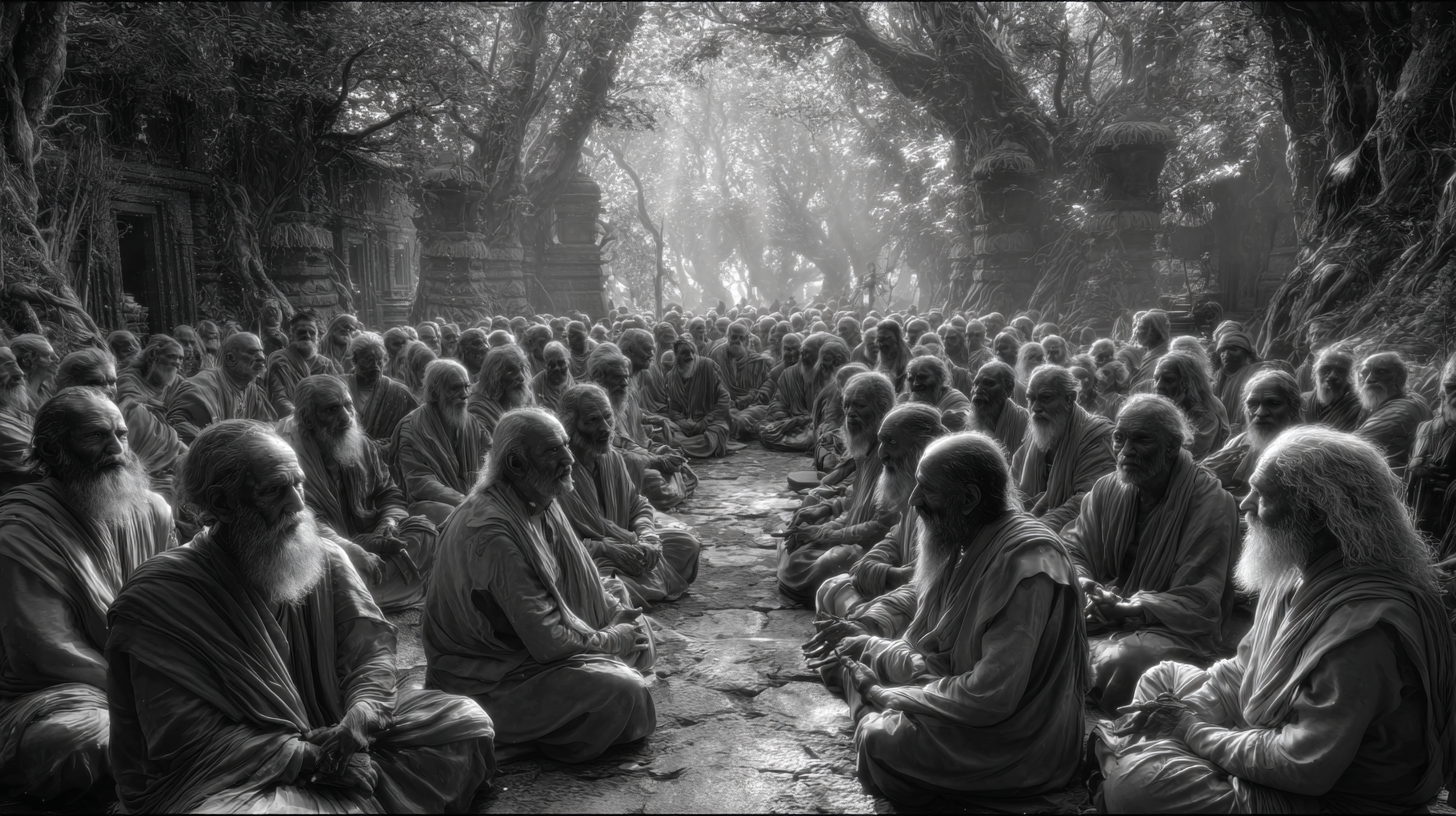

● यह सभा छह दिन बाद, 11 अक्टूबर 1855 ईस्वी को हरिद्वार की पहाड़ियों में स्वामी पूर्णानन्द द्वारा आयोजित की गई थी। इस बैठक में 565 साधू उपस्थित हुए। इनमें 195 मुस्लिम और 370 हिंदू थे। इन साधुओं में अंधे साधू स्वामी विरजानंद और स्वामी दयानंद भी शामिल थे।

● हरियाणा सर्वखाप के मंत्री मोहनलाल जाट, सेना प्रमुख श्योराम जाट, उप-प्रमुख भगवत गुर्जर, और पंडित शोभाराम भी उपस्थित थे। सर्वखाप के आधिकारिक दूत और लेखाकार मीर मुश्ताक मीरासी भी सभा में मौजूद थे। साईं फखरुद्दीन और स्वामी पूर्णानन्द ने सभा में अपने विचार प्रस्तुत किए।

● स्वामी पूर्णानन्द न केवल धर्म, धार्मिक भावना और कर्तव्य की भावना को प्रोत्साहित करना चाहते थे, बल्कि राष्ट्र के उत्थान की भावना को भी जागृत करना चाहते थे। 1855 में स्वामी दयानंद (पूर्व नाम: शुद्ध चैतन्य) कुम्भ मेले में स्वामी पूर्णानन्द से मिलने पहुँचे। उन्होंने उनसे संन्यास की दीक्षा प्राप्त की। स्वामी दयानंद ने कहा कि वे वेदों के सच्चे शास्त्रों का अध्ययन करना चाहते हैं। स्वामी पूर्णानन्द ने उत्तर दिया कि अब वे वृद्ध हो चुके हैं और पढ़ाने में असमर्थ हैं। उन्होंने स्वामी दयानंद को सुझाव दिया कि वे मथुरा में उनके शिष्य स्वामी विरजानंद सरस्वती से जाकर अध्ययन करें। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि शास्त्रों और आध्यात्मिकता के अध्ययन से पहले उन्हें राष्ट्र के उत्थान में योगदान देना चाहिए।

● इसके तुरंत बाद स्वामी दयानंद मथुरा में स्वामी विरजानंद के आश्रम पहुँचे और एक गुप्त बैठक में भाग लिया। इस गुप्त बैठक में शामिल थे: 40 वर्षीय चौधरी मोहर सिंह जाट (शामली, जिला मुज़फ्फरनगर), 42 वर्षीय जाट दादा सहायमुल (बिजरौल, जिला मेरठ), चौधरी दया सिंह जाट (ढाकौली, जिला मेरठ), दिल्ली के सम्राट बहादुर शाह, नाना साहेब, तात्या टोपे, राजा कुँवर सिंह, लखनऊ की नवाब बेगम हज़रत महल, मौलाना अजीमुल्ला, बंगाल के कायस्थ, रंगू बाबू, झाँसी की रानी आदि।

● जाट दादा सहायमुल बारौत (उत्तर प्रदेश) के पास बड़खा गाँव के एक तालाब में 300 सर्वखाप योद्धाओं की अगुवाई करते हुए ब्रिटिश सैनिकों से लड़ते हुए शहीद हो गए। इसी प्रकार चौधरी मोहर सिंह भी शामली (जिला मुज़फ्फरनगर, उत्तर प्रदेश) के पास अपने साथियों के साथ बलिदान हो गए। शामली किसान धर्मशाला ने उनकी स्मृति में 4 अप्रैल 1976 को एक स्मारक स्थापित किया।

● 1856 में स्वतंत्रता आंदोलन के मुख्य नेता स्वामी विरजानंद के नेतृत्व में एकत्र हुए और 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की योजना बनाई गई।

● मीर मुश्ताक मीरासी (मीर इलाही) इस सभा में उपस्थित थे, और उनका प्रत्यक्षदर्शी विवरण नीचे प्रस्तुत है:

● मीर मुश्ताक का यह विवरण पहले उर्दू भाषा के समाचार पत्र "मिलाप" (जालंधर, पंजाब से प्रकाशित) में 12 अक्टूबर 1969 को और हिंदी पत्रिका "आर्य मर्यादा" (दिल्ली से प्रकाशित) में छप चुका है। यह विवरण "राजा महेन्द्र प्रताप अभिनंदन ग्रंथ" (लेखक: रामनारायण अग्रवाल) में भी सम्मिलित है।

● मीर इलाही का विवरण इस प्रकार है:

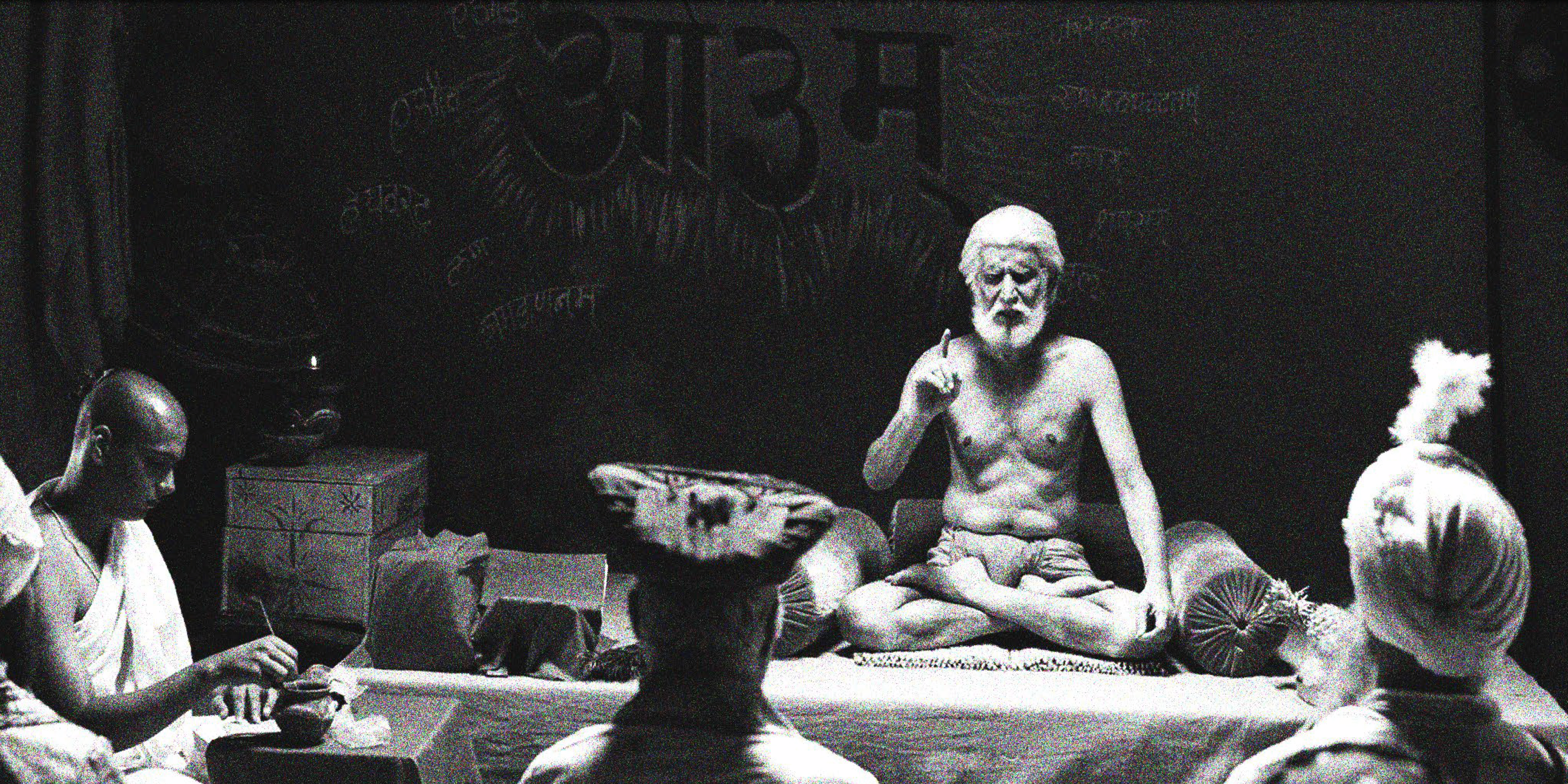

● "1856 ईस्वी, संवत् 1913 में मथुरा के तीर्थ स्थल पर एक पंचायत आयोजित हुई। इसमें हिंदू, मुस्लिम और अन्य समुदायों के लोग शामिल हुए। इस पंचायत में एक अंधे हिंदू साधू विरजानंद को पालकी में लाया गया।

● जब वे पहुंचे तो उपस्थित सभी लोगों ने उन्हें श्रद्धा पूर्वक नमन किया। जब वे मंच पर बैठे, तो सभी हिंदू और मुस्लिम फकीरों ने उनके चरणों को चूमा, यह उनके प्रति सम्मान का प्रतीक था।

● नाना साहेब पेशवा, मौलवी अजी मुल्ला खान, रंगो बाबू, और सम्राट बहादुर शाह के पुत्र ने उन्हें श्रद्धापूर्वक अशर्फियाँ (सोने के सिक्के) भेंट कीं।

● फिर एक हिंदू और एक मुस्लिम फकीर खड़े हुए और जनता से कहा कि वे अपने नेता की बात धैर्यपूर्वक सुनें — "जो वे कहेंगे वह इस राष्ट्र के लिए अत्यंत लाभकारी होगा। यह महान गुरु साधू न केवल विद्वान हैं, बल्कि कई भाषाओं के ज्ञाता और हमारे राष्ट्र के वरिष्ठतम व्यक्तियों में से एक हैं। ईश्वर की कृपा से हमें ऐसे वृद्ध और ज्ञानी का साथ प्राप्त हुआ है।"

● उन्होंने पहले भगवान की स्तुति की और फिर कहा: "स्वतंत्रता ही धन है और गुलामी मिथ्या और धोखाधड़ी है। देश पर स्वदेशियों का शासन विदेशी शासन से सौ गुना बेहतर है। दूसरों की गुलामी अपमान और शर्म का कारण है। हमारा किसी समुदाय, जाति या देश से कोई द्वेष नहीं है। हम भगवान से सभी लोगों की भलाई और कृपा की कामना करते हैं। परंतु ये क्रूर लोग हमारे देश पर बलपूर्वक शासन करते हैं, हमारे राजाओं का अपमान करते हैं, और स्वयं की प्रशंसा करते हुए हमारे लोगों के साथ जानवरों से भी बुरा व्यवहार करते हैं। ईश्वर की दृष्टि में सभी मनुष्य समान हैं, परंतु ये निर्दयी विदेशी हमारे लोगों को समान नहीं, बल्कि दास समझते हैं।

● किसी भी धार्मिक ग्रंथ में नहीं लिखा है कि लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया जाए या ईश्वर के आदेशों की अवहेलना की जाए। विदेशियों में कुछ अच्छाइयाँ हो सकती हैं, परंतु जब बात की गहराई तक पहुँचती है, तो वे अपना स्वर बदल लेते हैं और हमारी समझदारी तथा विनम्र स्वभाव को ठुकरा देते हैं। ये विदेशी हमारे देश को अपना घर नहीं मानते। भले ही हमारे देश का हर बच्चा उनकी सेवा करे, फिर भी वे हमारे मनुष्यों से अधिक अपने कुत्तों को महत्व देंगे। यही उनकी मानसिकता और कमियाँ हैं। ये विदेशी केवल अपने देश से प्रेम करते हैं, और इसलिए हम अपने देशवासियों से अपील करते हैं कि हर नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह देशभक्त बने और एक-दूसरे को भाई समझे। जो भी हिंदुस्तान में रहता है, वह एक-दूसरे का भाई है, और शाहंशाह बहादुर शाह ज़फ़र आपके सम्राट हैं।" — मीर इलाही एवं मीर मुश्ताक मीरासी, सर्वखाप पंचायत द्वारा।

● मीर इलाही के इस विवरण से स्पष्ट होता है कि पहले स्वतंत्रता संग्राम के मूल प्रेरक स्वामी विरजानंद थे, और वे एक ऐसे महान, विकसित व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदुस्तान के लोगों को जागरूक किया।

● इस भाषण ने लोगों में स्वतंत्रता की भावना को प्रज्वलित किया और उन्हें ब्रिटिश शासन के विरुद्ध खड़ा कर दिया।

● स्वामी विरजानंद ने इस आंदोलन को "राज बदलो क्रांति" या "स्वतंत्रता संग्राम" का नाम दिया।

● स्वामी दयानंद इस स्वतंत्रता संग्राम से पूर्णतः अवगत थे।

● 1856 ईस्वी की मई माह में वे कानपुर में नाना साहब के निवास पर गए, और चार से पाँच महीने तक कानपुर और इलाहाबाद के बीच यात्रा करते रहे। (स्वामी गिरिराज ने अपनी पुस्तक "सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में स्वराज्यप्रवर्तक महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती का क्रियात्मक योगदान" के पृष्ठ 12 पर इसका उल्लेख किया है)।

● संवत 1913, 1856 ईस्वी में, स्वामी दयानंद हरिद्वार पहुँचे। उन्होंने नील पर्वत स्थित चंडी मंदिर को अपना निवास बनाया। वहाँ स्वामी रुद्रसेन ने उन्हें बताया, "भारत की जनता को जागरूक करने वाले आंदोलन के नेता शीघ्र ही चंडी मंदिर आने वाले हैं।"

● तीन दिन बाद पाँच अजनबी वहाँ पहुँचे। उन्होंने स्वामी दयानंद से मिलने की इच्छा व्यक्त की। स्वामी दयानंद ने सावधानीपूर्वक उनका परिचय पूछा। उन्होंने अपना परिचय इस प्रकार दिया:

(1) धोंडूपंत (नाना साहब पेशवा), बाजीराव पेशवा द्वितीय के दत्तक पुत्र

(2) बाला साहब

(3) अजी मुल्ला खान

(4) तात्या टोपे

(5) कुँवर सिंह, जगदीशपुर के राजा

● एकांत में बैठकर स्वामीजी ने इन सभी के साथ क्रांति के विषय में लंबी चर्चा की। इन पाँचों के अनुरोध पर स्वामीजी ने स्वतंत्रता संग्राम के लिए साधु समाज को संगठित करने का कार्य अपने हाथ में लिया। उन्होंने कहा, "महाराज, पेशावर से कलकत्ता और कर्नाटक तक हजारों भारतीय तैयार हैं, परंतु साधु समाज का कार्य अभी अधूरा है।"

● इन पाँचों के साथ-साथ दो अन्य क्रांतिकारी भी स्वामी दयानंद के संपर्क में आए — राजा गोविंद राय और रानी लक्ष्मीबाई।

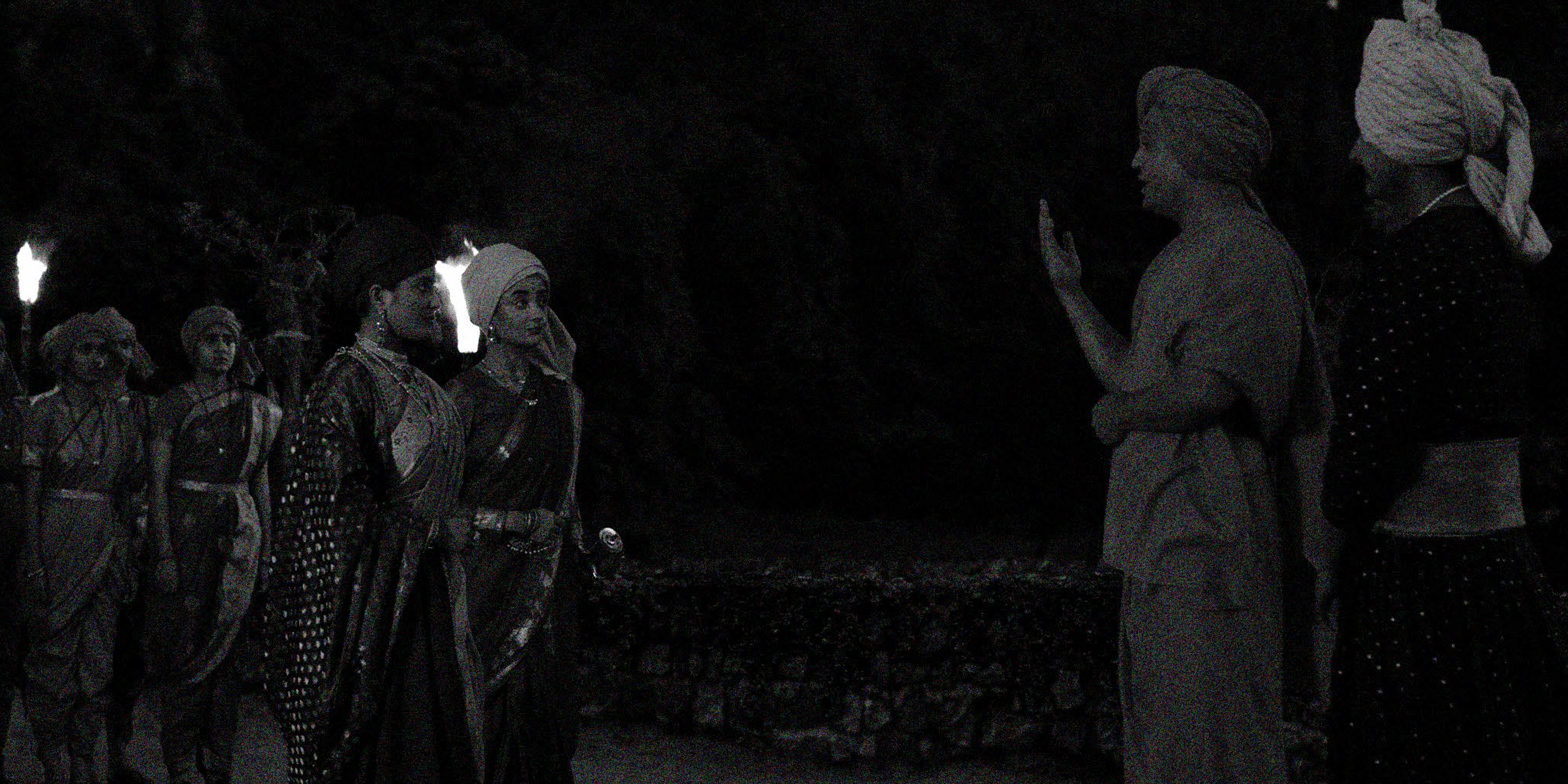

● दो या तीन दिन बाद झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, अपनी सह रानी गंगा बाई और अपने तीन अधिकारियों के साथ स्वामीजी से मिलीं। स्वामीजी ने उनसे अपना परिचय देने को कहा।

● रानी ने आँसू भरी आँखों से अपनी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, "महाराज, मैं नि:संतान विधवा हूँ। अंग्रेजों ने घोषणा कर दी है कि वे इस आपकी बहन से राज्य छीन लेंगे। वे एक विशाल सेना के साथ झांसी पर आक्रमण करने वाले हैं। जब तक मैं जीवित हूँ, मैं अपने वंश का राज्य उनसे नहीं छिनने दूंगी। मुझे आशीर्वाद दें कि मैं योद्धा बनकर लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दे सकूं।"

● इस वीरांगना के वचन सुनकर स्वामीजी बहुत प्रसन्न हुए।

● उन्होंने कहा, "देवी! यह शरीर नश्वर है। धन्य हैं वे लोग जो अपने कर्तव्य की राह में शरीर का बलिदान देते हैं। वे मरते नहीं, अमर हो जाते हैं। अपनी तलवार उठाओ और साहसपूर्वक इन विदेशियों से युद्ध करो।"

● रानी ने स्वामीजी को 1,101 रुपये भेंट किए। स्वामीजी ने कहा, "मुझे इस धन की आवश्यकता नहीं है।" लेकिन रानी ने विनती नहीं मानी और प्रणाम कर चली गईं।

● रानी लक्ष्मीबाई के जाने के सात या आठ दिन बाद, नाना साहब आदि स्वामीजी को नवीन जानकारी देने आए। स्वामीजी ने नाना साहब को गोविंद राय के 1,101 रुपये, रानी लक्ष्मीबाई के 1,101 रुपये और अन्य लोगों से प्राप्त 633 रुपये दिए। कुल मिलाकर 2,835 रुपये स्वराज के कार्य हेतु नाना साहब को सौंपे गए।

● स्वामीजी ने नाना साहब से कहा - "जन नेतृत्व करना और आग से खेलना दोनों खतरनाक हैं। एक छोटी सी चूक विनाश का कारण बन सकती है। सावधान रहो। क्रांति का संदेश पूरे भारत में गुप्त रूप से फैलाया जाए।"

● स्वामीजी ने साधुओं को संगठित करने में अपनी पूरी शक्ति और प्रयास लगाए।

● (स्रोत: हरियाणा सर्वखाप के अभिलेख)

● 1857 से 1860 तक स्वामीजी के जीवन का कोई विवरण नहीं मिलता। यह इस बात का संकेत है कि स्वामीजी ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भाग लिया, और किसी कारणवश अपनी पुस्तक "सत्यार्थ प्रकाश" में इस योगदान का उल्लेख नहीं किया। अक्टूबर 1860 के बाद स्वामीजी के जीवन की घटनाओं का पुनः उल्लेख मिलता है। उन्होंने 1860 से 1863 तक स्वामी विरजानंद से वेदांत का अध्ययन किया। (सुधारक बलिदान विशेषांक - पृष्ठ 468, लेखक: भगवानदेव आचार्य)

● स्वामी दयानंद केवल एक धार्मिक महर्षि ही नहीं थे, बल्कि स्वतंत्रता आंदोलन के देशभक्त नेता भी थे।

● अपनी पुस्तक "सत्यार्थ प्रकाश" के आठवें अध्याय में वे लिखते हैं, "चाहे कोई कितना भी कर ले, स्वराज्य ही सदा सर्वश्रेष्ठ होता है।"

● वे उत्तर बंगाल के नाटोर राज्य की प्रसिद्ध रानी भवानी के वंशज थे अंग्रेजों ने उनका राज्य छीन लिया था चंडी मंदिर में उन्होंने अपने राज्य के नुकसान और अन्य विषयों पर चर्चा की उन्होंने स्वामीजी को 1101 रुपये भेंट किए स्वामीजी ने बार-बार कहा "मुझे इस धन की आवश्यकता नहीं है" लेकिन राजा गोविंद राय नहीं माने और स्वामीजी को प्रणाम कर चले गए